実践セミナー

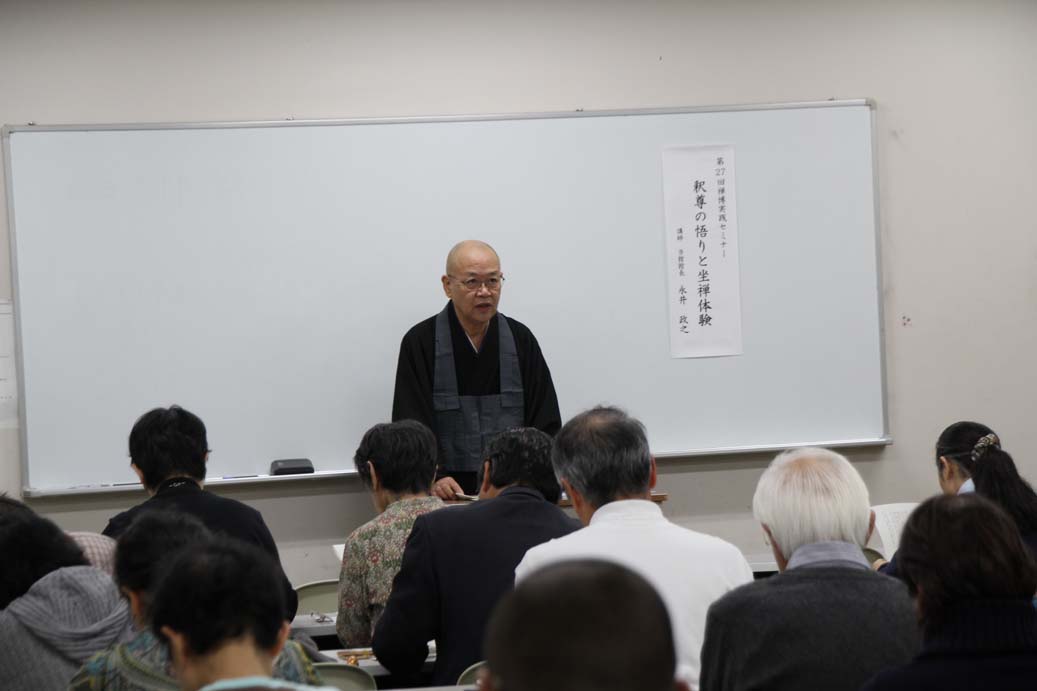

第27回実践セミナー 「釈尊の悟りと坐禅体験」

12月1日(月)午後6時30分より、第27回実践セミナー『釈尊の悟りと坐禅体験』が開催されました。

今回のセミナーは、本館館長・永井 政之先生(仏教学部教授)を講師にお迎えしました。まず講義室にて坐禅についてのご講話いただき、坐禅堂に移動して入堂の仕方から坐禅の仕方まで丁寧にご説明いただきました。初心者でも分かりやすく、また坐禅そのものについても知ることのできる良い機会となりました。

32名もの参加者があり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

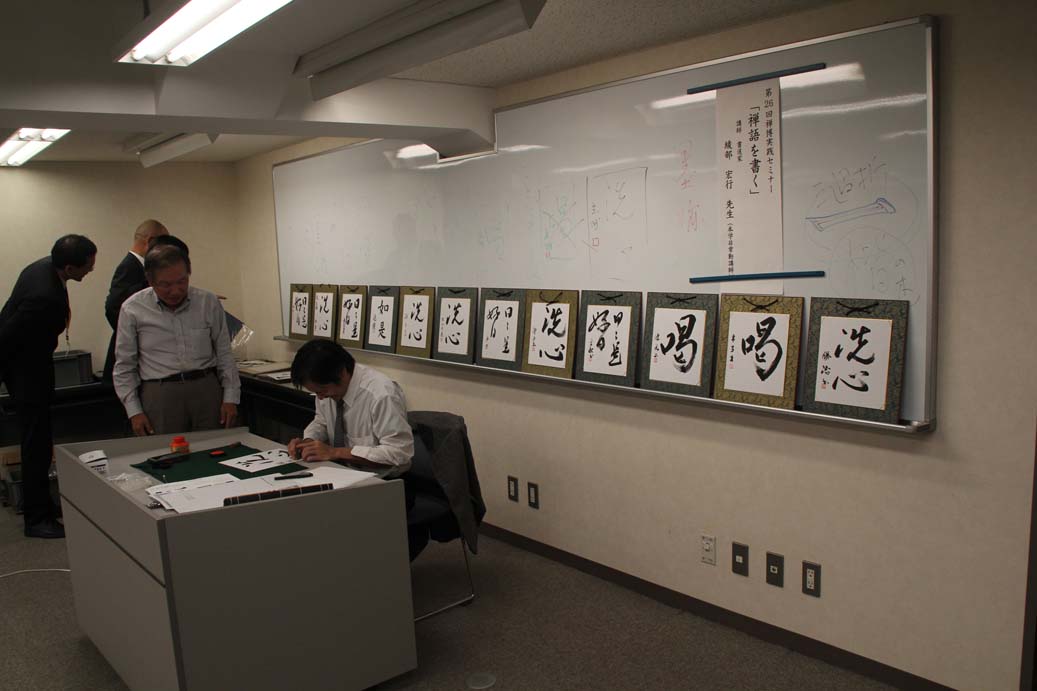

第26回実践セミナー 「禅語を書く」

10月22日(水)午後5時より、第26回実践セミナー『禅語を書く』が開催されました。

今回が初のセミナーで、色紙に禅語を書き、セミナー後には当館内で作品の展示会を行ないました。今回は、書家 綾部宏行 先生(本学非常勤講師)を講師にお迎えしました。まず禅語についてご講話いただき、続いて書写の指導および添削を受けました。最後に、禅語を色紙に清書し、講評を受けました。

参加者には、事前に練習いただき、セミナー後には作品展示会を行なうなど、準備の大変な企画となりましたが、熱心な参加者の皆様のご協力により、無事に実施できました。

今回は20名の参加があり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第25回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

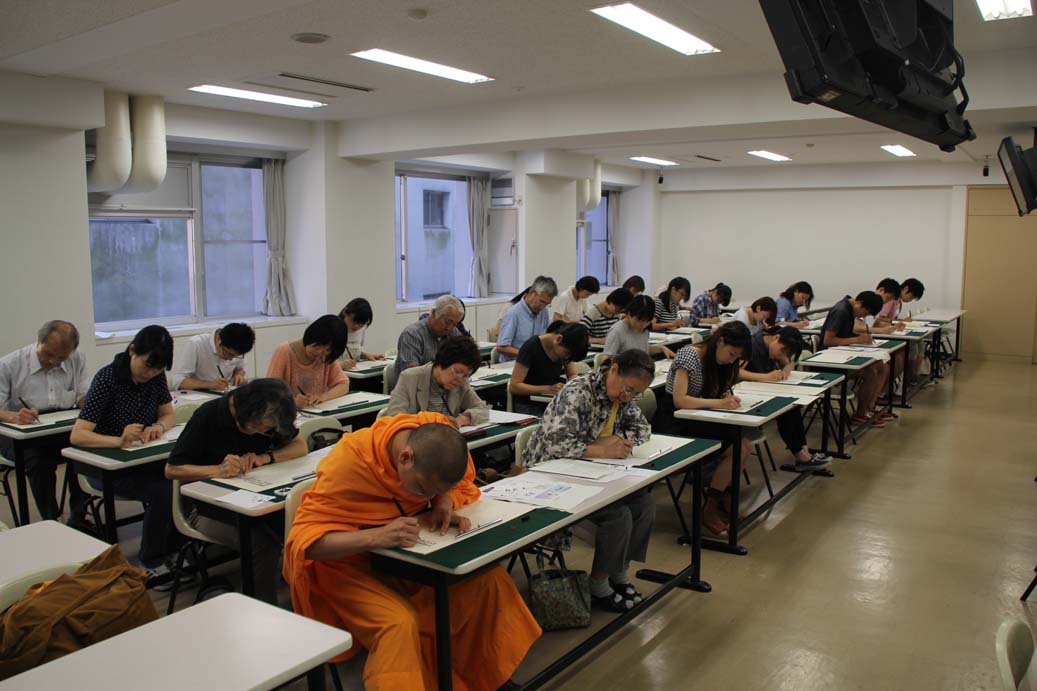

7月10日(水)午後4時30分より、第23回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回で12回目となる好評の写経セミナー。今回は、当館館長 永井政之 先生(仏教学部教授)を講師にお迎えしました。今回の写経は、まず「般若心経」についてご講話いただき、続いて写経の体験をしました。最後に、体験した写経についての講評をいただきました。

今回も46名と多くの参加者が集まり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございまいた。

第24回実践セミナー 「釈尊の悟りと坐禅」

12月2日(月)午後4時30分より、第24回実践セミナー『釈尊の悟りと坐禅体験』が開催されました。

今回のセミナーは、当館館長 永井政之 先生(仏教学部教授)を講師にお迎えしました。

まず講義室にて坐禅についてのご講話いただき、坐禅堂に移動して入堂の仕方から坐禅の仕方まで丁寧にご説明いただきました。初心者でも分かりやすく、また坐禅そのものについて知る良い機会となりました。

30名もの参加者があり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

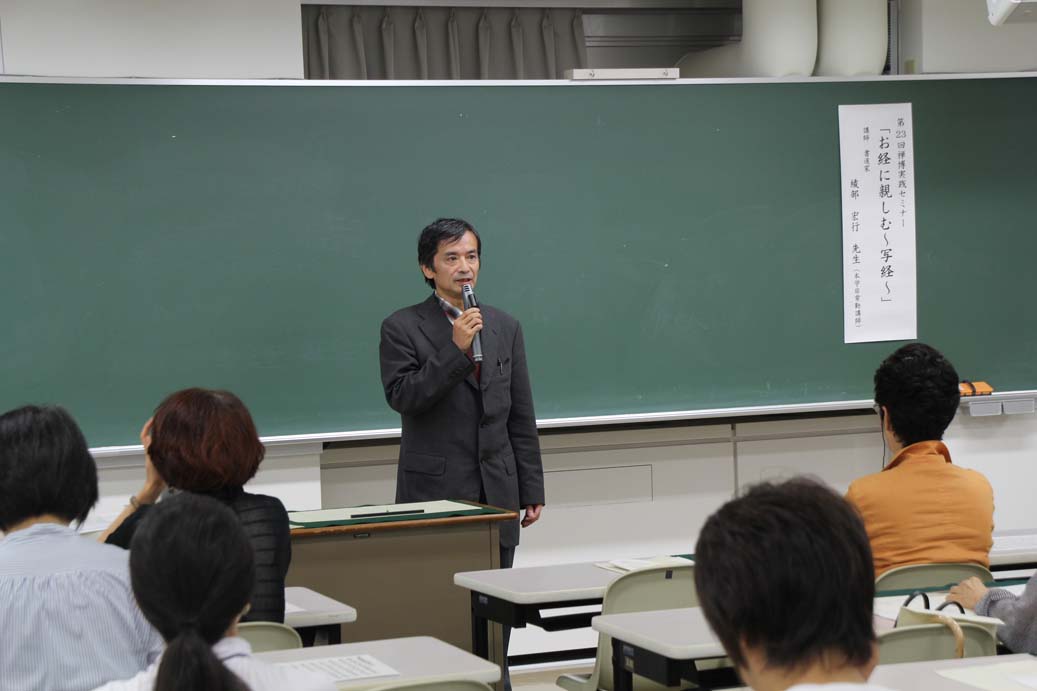

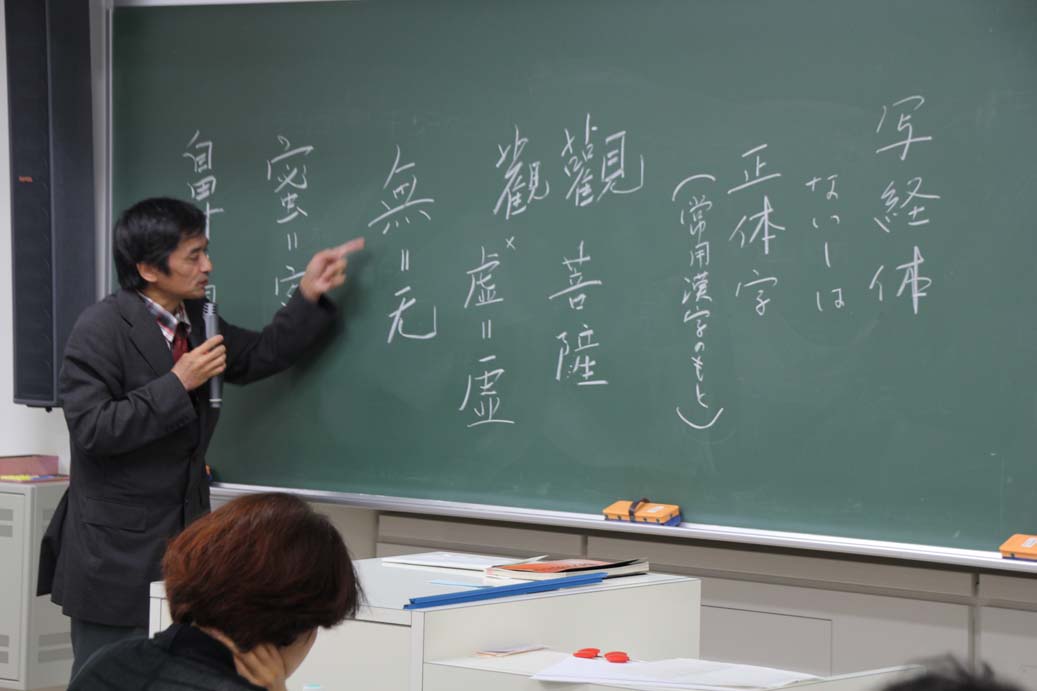

第23回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

7月10日(水)午後4時30分より、第23回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回で12回目となる好評の写経セミナー。今回は、書道家の綾部 宏行先生(本学非常勤講師)を講師にお迎えしました。今回の写経は、まず「般若心経」やそこに使われる漢字についてご講話いただき、続いて写経の実践をしました。

今回も44名と多くの参加者が集まり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第22回実践セミナー 「釈尊の悟りと坐禅~学長による坐禅指導~」

12月7日(金)午後4時30分より、第20回実践セミナー『釈尊の悟りと坐禅体験』が開催されました。

今回のセミナーは、本学学長 石井清純 先生(仏教学部教授)を講師にお迎えしました。まず坐禅堂にて入堂の仕方から坐禅の仕方まで丁寧にご説明いただき、坐禅を実践しました。初心者でも分かりやすいものでした。最後に、釈尊が村娘スジャータから乳粥の施されたことにちなみ、ミルクキャラメルが配られました。

46名もの参加者があり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第21回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

7月11日(水)午後4時30分より、第21回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回で11回目となる好評の写経セミナー。今回は、書道家 綾部宏行 先生(本学非常勤講師)を講師にお迎えしました。今回の写経は、まず「般若心経」についてご講話いただき、続いて写経の実践をしました。その後、綾部先生による好評をいただきました。

今回も55名と多くの参加者が集まり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第20回実践セミナー 「成道会と臘八摂心(坐禅)」

12月2日(金)午後4時30分より、第20回実践セミナー『成道会と臘八摂心~坐禅~』が開催されました。

今回のセミナーは、本学学長 石井清純 先生(仏教学部教授)を講師にお迎えしました。まず博物館で釈尊の苦行・成道や、道元禅師の坐禅についての講演をいただき、坐禅の基礎知識をうかがいました。その後、坐禅堂に移動し、坐禅を実践しました。先生ご自身の体験談などを交えながら、参加者の気持ちを和らげる、初心者にも親しみやすいものでした。最後に、釈尊が村娘スジャータから乳粥の施されたことにちなみ、ミルクキャラメルが配られました。

21名もの参加者があり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第19回実践セミナー 「お経に親しむ ~般若心経を読む~」

7月1日(金)午後4時30分より、第19回実践セミナー『お経に親しむ~般若心経を読む~』が開催されました。

今回は、本学仏教学部教授の池田魯参先生を講師にお迎えしました。「般若心経」は、学生手帳にも記載されている、もっとも身近なお経です。般若心経の唱え方、読み方を学び、一人でお経が読めるようになる実践となりました。今回は、まず般若心経を先生に続いて読誦したのち、ご講話いただきました。

今回は57名と多くの参加者が集まり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

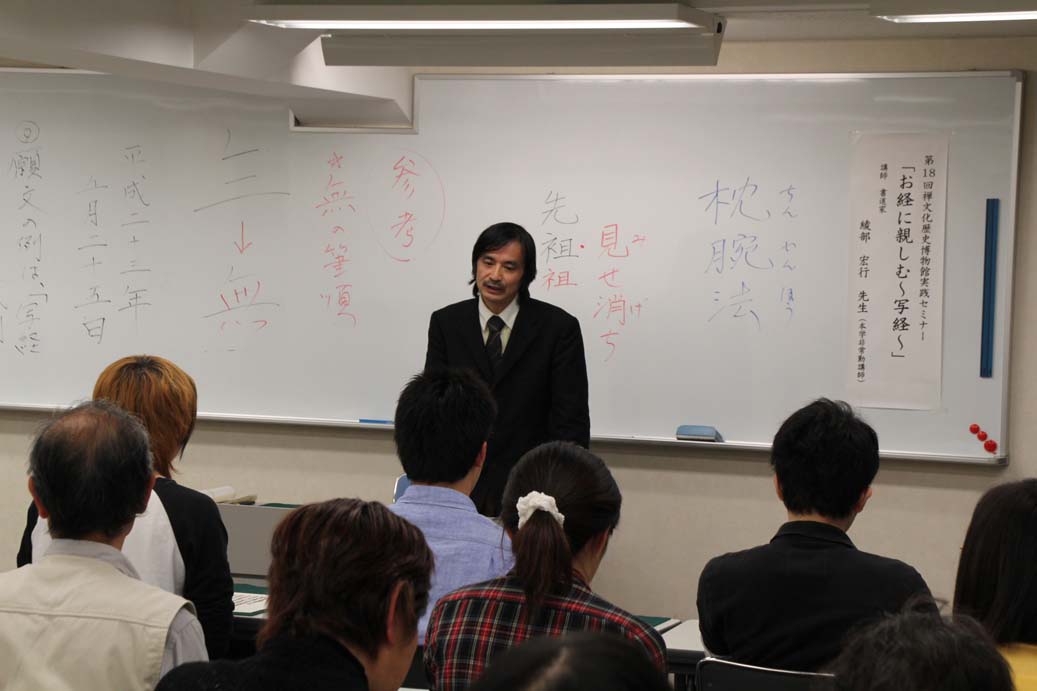

第18回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

5月25日(金)午後4時30分より、第18回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回で10回目となる好評の写経セミナー。今回は、書道家 綾部宏行 先生(本学非常勤講師)を講師にお迎えしました。今回の写経は、まず「般若心経」についてご講話いただき、続いて写経の実践をしました。その後、綾部先生による好評をいただきました。

今回も31名と多くの参加者が集まり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第17回実践セミナー 「成道会と臘八摂心(坐禅)」

12月3日(金)午後4時30分より、第17回実践セミナー『成道会と臘八摂心~坐禅~』が開催されました。

今回のセミナーは、本学学長 石井清純 先生(仏教学部教授)を講師にお迎えしました。

まず博物館で釈尊の苦行・成道や、道元禅師の坐禅についての講演をいただき、坐禅の基礎知識をうかがいました。その後、坐禅堂に移動し、坐禅を実践しました。先生ご自身の体験談などを交えながら、参加者の気持ちを和らげる、初心者にも親しみやすいものでした。最後に、釈尊が村娘スジャータから乳粥の施されたことにちなみ、ミルクキャラメルが配られました。

33名もの参加者があり、盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。

第16回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

6月18日(金)午後4時30分より、第16回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回で9回目となる好評の写経セミナー。1回目からご指導をお願いしている高橋秀栄 先生(元金沢文庫長・本学大学院非常勤講師)を講師に迎えました。今回の写経は、基本的な「般若心経」の写経と、高橋先生直筆の「法華経」の抜粋の2種類が用意され、多くの方は、まず「般若心経」から入り、続いて「法華経」を写しました。「写経して無の字の多き寒さかな」(末吉ミヨ)の言葉通り、「般若心経」には「無」の字が多く出てきます。高橋先生は「無」の字を書くコツと、これに「心」という字をうまく書けることで「無心」になると話されました。

今回から有料となりましたが、12名の参加者が集まり、好評でした。ありがとうございました。

第15回実践セミナー 「成道会と臘八摂心(坐禅)」

12月4日(金)午後4時30分より、第15回実践セミナー『成道会と臘八摂心(坐禅)』が開催されました。

今回のセミナーは、6月の禅博セミナー「『正法眼蔵』出版の足跡」に続いて、本学仏教学部教授 角田泰隆 先生を講師にお迎えしました。

12月8日は、釈尊が悟りを開かれたと伝えられている成道(じょうどう)の日です。禅宗寺院では、12月1日から8日まで、坐禅に明け暮れる臘八摂心(ろうはつせっしん)が行われます。今回のセミナーは、この行事を踏まえての坐禅の実践です。まず博物館で釈尊の苦行・成道や、道元禅師の坐禅についての講演をいただき、坐禅の基礎知識をうかがいました。その後、坐禅堂に移動し、坐禅を実践しました。先生ご自身の体験談などを交えながら、参加者の気持ちを和らげる、初心者にも親しみやすいものでした。最後に、釈尊が村娘スジャータから乳粥を施されたことにちなみ、ミルクキャラメルが配られました。

短い時間ではありましたが、これを機に少しでも仏教や坐禅に親しんでいただければ幸いです。

第14回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

6月17日(水)午後4時30分より、第14回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回で8回目となる好評の写経セミナー。1回目からご指導をお願いしている高橋秀栄 先生(元金沢文庫長・本学大学院非常勤講師)を講師に迎えました。今回の写経は、基本的な「般若心経」の写経と、高橋先生直筆の「法華経」の抜粋の2種類が用意され、多くの方は、まず「般若心経」から入り、続いて「法華経」を写しました。「写経して無の字の多き寒さかな」(末吉ミヨ)の言葉通り、「般若心経」には「無」の字が多く出てきます。高橋先生は「無」の字を書くコツと、これに「心」という字をうまく書けることで「無心」になると話されました。

第13回実践セミナー 「成道会と臘八摂心(坐禅)」

12月5日(金)午後4時30分より、第13回実践セミナー『成道会と臘八摂心(坐禅)』が開催されました。

今回のセミナーは、本学仏教学部教授 石井清純 先生を講師にお迎えし、まず博物館で釈尊の出家・苦行・成道(じょうどう)に到る経緯についての講演。

禅宗寺院では、12月1日から一週間、坐禅に明け暮れる臘八摂心(ろうはつせっしん)という、釈尊成道の形跡を慕う修行が行われ、「仏教徒にとってはクリスマスより大事だが知名度がなくて残念」と笑いも交えながら、「禅僧としてのアンデンティティーを確認する重要な修行」と話されました。その後、坐禅堂に移動し、坐禅堂への入り方から、実際の坐禅の仕方、心の保ち方などの指導を受け、最後にゆっくりと堂内を歩く経行(きんひん)が行われました。石井先生のご指導は、入門者向けのたいへん親切な内容で、先生が顧問を務める参禅部部員の丁寧な指導も加わり、静寂な坐禅堂で釈尊成道の追体験を得ることができました。最後に、釈尊が村娘スジャータから乳粥を施されたことにちなみ、ミルクキャラメルが配られました。

心身ともに癒された時間を過されることができましたなら幸いです。

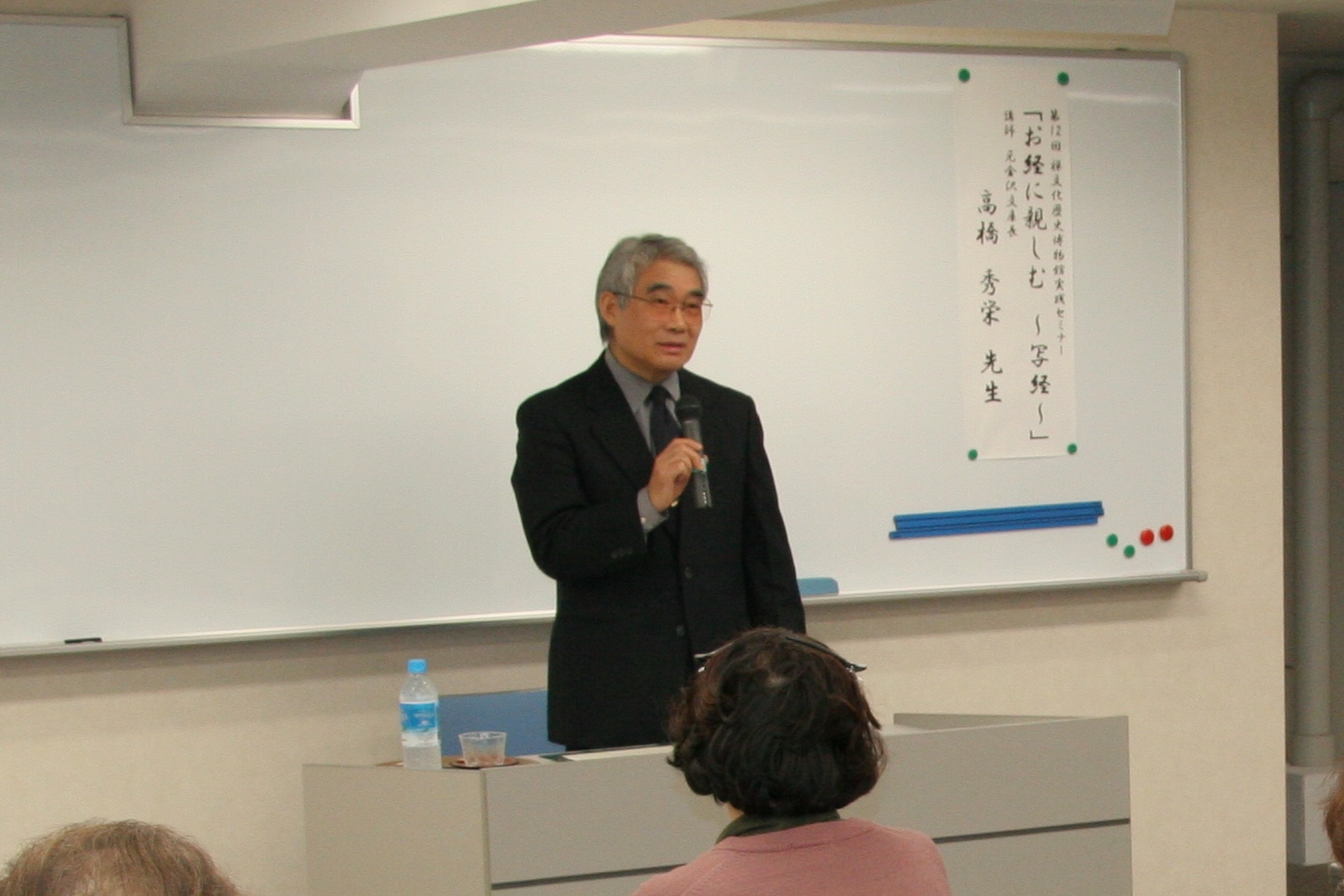

第12回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

11月14日(金)午後4時30分より、第12回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

今回も講師に高橋秀栄 先生(元神奈川県立金沢文庫長)を迎え、「般若心経」を書き写しました。

18名といつもより少人数ではありましたが、その分、先生もじっくりとご指導できたようです。今回は、高橋先生ご自身が「色即是空」「真実不虚」などの禅語をカレンダーに書き、希望者に配られました。また、先生がお手本に書いた「照一隅」「究竟涅槃」の書にも希望者がいて、先生も驚かれていました。思わぬプレゼントに会場はわき上がりました。好評の本セミナー、来年度も開催を予定しております。

日程は平成21年4月上旬にホームページにて公表いたします。

第11回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

6月13日(金)午後4時30分より、第11回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

毎回大人気の企画ですが、今回も講師に高橋秀栄 先生(元神奈川県立金沢文庫長)を迎え、写経の歴史や概説の講義の後、実際に「般若心経」を書き写しました。

筆ペンを用いて初めての方でも手軽に体験していただく趣旨で毎回実施していますが、経験者の方も多くみられました。

なお、写経終了後は、当館学芸員による道元禅師真筆『正法眼蔵嗣書』の解説も行われ、好評のうちに終了いたしました。

第10回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

2月22日(金)午後4時20分より、第10回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

前回好評でしたので、追加で実施いたしました。今回も講師に高橋秀栄 先生(元神奈川県立金沢文庫長)を迎え、実際に「般若心経」や「舎利礼文」を書き写しました。また、ノートにお経の気に入った部分を抜き書きするなど、日ごろから手軽に行える写経の方法なども教えていただきました。

なお、写経終了後は、涅槃図の展示解説も行われ、好評のうちに終了いたしました。

※常設展示室内に「般若心経」の写経体験コーナー(無料)もございます。(書いたものはお待ちいただけます)

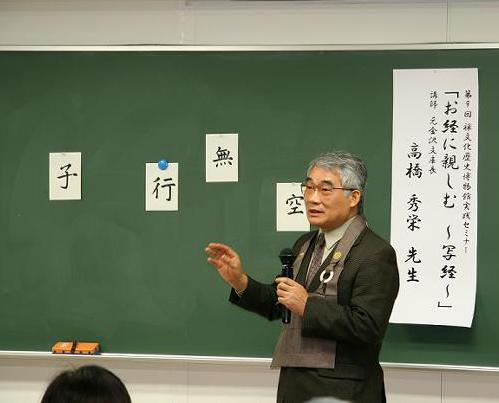

第9回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

11月8日(木)午後4時20分より、第9回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

毎回好評の写経ですが、今回は参加希望者が非常に多かったため、皆様のご要望にお応えする形で、急遽大学内の大教場に会場を変更して実施しました。今回も講師に高橋秀栄 先生(元神奈川県立金沢文庫長)を迎え、写経の意味、歴史的背景などやさしい解説の後、実際に「般若心経」を書き写す時間を長くとりました。見栄えのよい字の書き方など丁寧に指導していただきながら、参加者全員が無事書き上げ、好評のうちに終了いたしました。

なお希望者は館内の須彌壇に納めることにしました。

※『歴史読本』2008年2月号(新人物往来社)「歴史JOY」コーナーに関連記事掲載。

第8回実践セミナー 「成道会と蝋八摂心」

12月1日(金)午後4時20分より、12月8日(金)の成道会法要に因み、第7回実践セミナー『成道会と蝋八摂心』が開催されました。

日本では、降誕会(4月8日)、成道会(12月8日)、涅槃会(2月15日)を三仏忌としており、仏教の教祖・釈尊が悟られたことを成道(じょうどう)といい、その日は12月8日とされています。禅寺では、釈尊の遺徳を偲び、12月1日から8日まで、ひたすら坐禅を行う臘八摂心(ろうはつせっしん)を行います。まず、永井政之 先生(本学仏教学部教授)より成道会と臘八摂心について、その背景や意味などを分かり易くお話いただきました。続いて、皆川義孝 先生(当館職員)より展示室に再現された「単」を用いて坐禅の作法、仕方についての解説の後、向かいの建物の禅研究館4階坐禅堂に移動し、本山修行の経験がある大学院学生の協力のもと、実際に坐禅を体験していただきました。坐禅終了後は、釈尊が修行から戻った際に乳粥を召し上がったとの逸話に因み、坐禅を体験していただいた皆様にミルクキャラメルを振舞いました。12月に入り、だいぶ寒くなってまいりましたが、坐禅体験には総勢30名もの方にご参加いただきました。

※当館常設展示室では、解説パネルや映像に従って、「単」にて実際に坐禅をお試しいただける他、坐禅の理想的姿を記した木像等を展示しています。

第7回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

11月10日(金)午後4時20分より、第7回実践セミナー『お経に親しむ~写経~』が開催されました。

一昨年に行った写経が大変好評につき再度企画しましたが、今回は筆ペンを用いて、より親しみやすい内容としました。今回も講師に高橋秀栄 先生(元神奈川県立金沢文庫長)を迎え、写経の歴史等お話をいただき、その後皆さんに「般若心経」を実際に書写していただきました。字をうまく見せるコツなど、日常生活に役立つお話も交えながら、総勢25名もの方にご参加いただき、好評のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

※禅博内では常時、写経を体験していただける場所も設けておりますので、ぜひお越しください。

第6回実践セミナー 「お経に親しむ ~大本山總持寺の声明~」

6月24日(金)午後4時20分より、6回目となる人気企画、実践セミナーを開催しました。今回は大本山總持寺の声明(しょうみょう)をとりあげました。

声明とは、読経の声(声楽)と鳴らし物(器楽)で構成された仏教音楽です。日本では、天台宗や真言宗、浄土宗の声明が有名ですが、宗派によって様々な声明があります。東京の国立劇場では毎年、各宗各派の声明の公演が好評を得ています。曹洞宗の声明は、山門行事として本山などで修行されるため、一般の方々の耳目にふれる機会はほとんどありませんが、山規山法によって本山独自の行法・慣習があり独特な節回しが注目されています。今回は大本山總持寺で日頃、雲水修行僧たちを直接指導しております秋場泰隆 老師(大本山總持寺維那)に特別にご出向いただき、曹洞宗の声明の一部を紹介していただきました。

51名もの方々にご参加いただき、敬虔な祈りのなか、民謡にも似た美しい節回しや声に酔いしれ、声明の面白さを体感していただきました。

| 内容 | 大本山總持寺の声明 |

|---|---|

| 講師 | 禅文化歴史博物館 岡部 和雄 館長 声明の解説 |

| 大本山總持寺維那 秋場 泰隆 老師 声明の実際 | |

| 協力 | 大本山總持寺堂行寮 |

| 本学仏教研修館竹友寮寮生 |

第5回実践セミナー 「お経に親しむ ~写経~」

11月15日(月)午後4時20分より、第5回実践セミナー『お経に親しむ』が開催され、今回は写経を行いました。

写経は仏教伝来と共に行われ、広く伝えるため専従の僧侶たちによって大小さまざまな経典が盛んに書写されました。写経の専門家以外でも仏教への帰依や、追善供養として、あるいは心の安らぎを求めて経典の書写が行われています。今回は講師に高橋秀栄 先生(神奈川県立金沢文庫長)にお願いし、はじめに写経全般についてお話をいただき、その後先生のご指導のもとに「般若心経」を実際に書写していただきました。書き上げたお経は、展示室の須弥壇に納めました。写経は、目先の功徳や少しばかりのご利益を求めず、無心で書写することで、心の落ち着きや静けさ、充実感をもたらすことでしょう。総勢35名もの方にご参加いただき、好評のうちに終了いたしました。

写経は日ごろ自宅の中にあっても出来ることです。これを機縁として一点一画にも心をこめて書く写経の真髄を体得していただければ幸いです。

| 内容 | 一. 写経の解説 |

|---|---|

| 一. 写経(般若心経) | |

| 講師 | 神奈川県立金沢文庫長 高橋 秀栄 先生 |

| テキスト | 『あなただけの般若心経 写経・写本のお手本つき』 指導:高橋 秀栄/小学館 |

第4回実践セミナー 「お経に親しむ ~妙法蓮華経如来寿量品偈を読む~」

5月28日(金)午後4時10分より、第4回実践セミナー『お経に親しむ』が開催されました。

今回は妙法連華経如来寿量品偈(みょうほうれんげきょうにょらいじゅりょうほんげ)をとりあげました。「妙法蓮華経」は一般には「法華経」と略称され、あらゆる経典のなかで最も重要な経典とされ、中国や日本でも古くから人々の信仰を培ってきました。如来寿量品偈(自我偈ともいう)は、前回とりあげた普門品偈と並んで有名であり、各宗の読誦経典となっています。講師に柿田宗芳 先生(仏教研修館竹友寮寮監)をお迎えし、竹友寮寮生の協力により、最初に開講諷経を行い、引き続き妙法蓮華経如来寿量品偈の読み方を実践しました。そして、池田魯参 先生(仏教学部長、仏教学部教授)より経典について分かり易く解説していただき、お経に親しむと共に、思想内容についても理解を深めていただきました。

70名もの方々にご参加いただき、好評のうちに終了いたしました。

| 講師 | 法要指導 仏教研修館竹友寮寮監 柿田 宗芳 老師 |

|---|---|

| 経典解説 | 仏教学部長・仏教学部教授 池田 魯参 先生 |

| テキスト | 『妙法蓮華経如来寿量品にきく』 池田 魯参 著/曹洞宗宗務庁 刊 |

| 協力 | 仏教研修館竹友寮寮生 |

第3回実践セミナー 「禅の食事作法」

日本人の食事作法が希薄になった訳ではないと思いますが、日本の食文化が変わってきたことでそう感じるのかも知れません。いつでもどこでも気軽に食事がとれ、豊富な食材にひもじさもなく、また手軽に加工された食品に調理する手間も省け、作る心に感謝や食べる心に尊さを思うのも忘れがちなのが現実かも知れません。

道元禅師が示された典座教訓(てんぞきょうくん)・赴粥飯法(ふしゅくはんぽう)に学び、脈々と今日も僧堂修行で行われている禅の食事作法を実践する、第3回実践セミナー「禅の食事作法」が12月12日(金)午後4時10分より開催されました。

最初に当館内展示室にて晴山 英俊先生による、典座教訓・赴粥飯法を分かりやすく解説していただきました。続いて坐禅堂に移動し、僧堂で行われている作法そのままに禅の食事作法が実践され、簡易の応量器の扱いに戸惑いを感じながらも曹洞宗教化研修所所員の協力のもと、懇切丁寧なる指導による展鉢を体験していただきました。これらは通常修行僧のみの行事であり一般には体験できない貴重な催しで大学ならではの行事でありました。

総数73名の参加で好評のうち終了いたしました。今回の貴重な体験を日常生活に役立てていただければ幸いです。

| 内容 | 一.典座教訓・赴粥飯法解説(16:10~17:10) |

|---|---|

| 二.実践 禅の食事作法(17:20~18:30) | |

| 講師 | 晴山俊英 先生(駒澤大学仏教学部講師) |

| 指導 | 曹洞宗教化研修所 |

| 会場 | 駒澤大学禅文化歴史博物館並びに坐禅堂 |

第2回実践セミナー 「お経に親しむ 観音経を読む」

5月23日(金)午後4時30分より、第2回実践セミナー『お経に親しむ 観音経を読む』が開催されました。

今回は妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈(みょほうれんげきょうかんぜおんぼさつふもんほんげ)の読みかたを行いました。講師に柿田宗芳 先生(仏教研修館竹友寮寮監)をお迎えし、仏教研修館竹友寮寮生の協力により、最初に開講諷経(かいこうふぎん)を行い、前回の本尊上供の復習を含め般若心経を読みました。そして岡部和雄 先生(当館館長)による観音経講話。引き続き観世音菩薩普門品偈の読みかたを実践して行きました。挙経のしかた、お経の読みかた、回向のしかた、鳴らし物のしかた等を実践し、最後に全般を通して観世音菩薩普門品偈を読みました。

70名もの方々にご参加いただき、好評のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

講 師 岡部和雄 先生(当館館長、本学仏教学部教授)「観音経講和」 / 柿田宗芳 先生(仏教研修館竹友寮寮監)「観音経の読みかた」

協 力 仏教研修館竹友寮 寮生

第1回実践セミナー 「誰にでも読める般若心経」

11月22日(金)午後4時30分より、展示室Aにて常設展示「禅の世界」第1回実践セミナーが開催されました。

講師に柿田宗芳 先生(仏教研修館竹友寮寮監)をお迎えし、仏教研修館竹友寮寮生の協力により、本尊上供を通じて般若心経の唱え方とその読み方、そして鳴らし物の仕方にもふれ、一人でお経が読めるように実践をいたしました。はじめに差定通り行なわれた本尊上供を見学し、柿田先生により鳴らし物の仕方、挙経の仕方、お経の読み方、回向の仕方、お経を読むにあたっての心の持ちかた等々を解説していただきました。そして最後に皆さんで修証義を通読いたしました。

参加者は80名と大盛況のうちに終了いたしました。ありがとうございました。