2025.07.10

2025.07.10

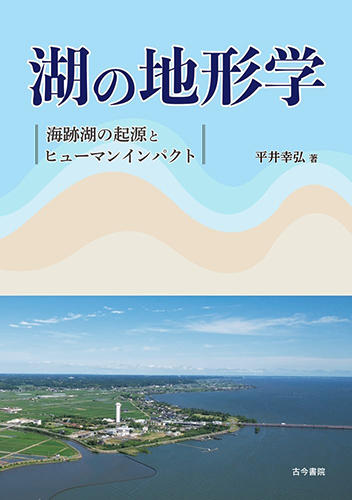

『湖の地形学: 海跡湖の起源とヒューマンインパクト』

文学部地理学科の 平井 幸弘 教授の新刊が出版されました。

タイトル:湖の地形学: 海跡湖の起源とヒューマンインパクト

古今書院 ¥3,000(税別)

日本各地に存在する「海跡湖」をご存じでしょうか。日本には相対的に面積の大きい湖が多く、その中でも海跡湖は特に重要な存在です。面積上位50湖沼のうち31湖沼を占めるという事実からも、それがいかに特徴的であるかがわかります。

本書は、この海跡湖を中心に、地形学の視点から地球環境や人間社会との関係性を探る一冊です。 海跡湖の地形形成には、砂州、湖岸の段丘と湖棚、湖奥に広がる三角州といった、独特な三種類の地形が関与しています。

これらは一見、単なる風景の一部に見えるかもしれませんが、本書ではそれらが湖と海をつなぐ「地形システム」を構成し、氷期から間氷期へと移り変わる約10万年スケールの自然史の中で、どのように変化してきたかを解き明かします。海跡湖は単なる「消えゆく地形」ではなく、地球のダイナミズムを象徴する生きた地形なのです。

20世紀、特に高度経済成長期以降、砂州や三角州の人工改変が進みました。その結果、湖水の水質や水位、生物多様性、自然の地形変化にまで影響が及び、かつての自然環境は大きく変貌しました。このような「人新世の地形学」とも言うべき分野の重要性を本書は強調しています。

21世紀になり、「生物多様性の保全と再生」という地球規模の課題に直面しています。本書で海跡湖が果たすべき役割を提示し、地域ごとに取り組むべき継続的な自然再生の必要性を説いています。

また、地球温暖化や海面上昇といった現代の問題に対して、海跡湖の地形がどのような影響を受けるのか、そしてそれに対して私たちがどう向き合うべきかを具体的に論じています。

私たちが自然と調和して生きる未来のためには、過去から学び、地形を適切に管理していくことが欠かせません。

本書は、地形という視点から人類の営みを見つめ直し、未来への指針を示す一冊です。地形学や環境学に関心のある方はもちろんのこと、自然保護や地域開発に携わる方おすすめです。