2025.03.19

2025.03.19

4年に1度開催される「FIFAワールドカップ」。テレビ視聴者数はオリンピックをもしのぐといわれる、世界一のスポーツイベントです。普段はあまりサッカーを観ない人も、このときばかりは日本代表を熱く応援しますよね。

スター選手のスーパーテクニックにうなるだけでなく、それぞれのチーム戦術に注目し、いかに知力を尽くして戦っているかを楽しんでみませんか。

尊敬する恩師との出会い

尊敬する恩師との出会い

生まれも育ちも、清水(現・静岡市)です。ご存じのように、昔からサッカーが盛んな町で、まわりの友だちはみんなチームに入っているし、2人の兄も少年団で活躍していて、私も当然のようにものごころがついた頃からボールを蹴っていました。

人一倍、負けず嫌いの性格でしたから、練習に明け暮れ、小学生の頃から試合にはコンスタントに出ていました。中学生になると、清水エスパルスのジュニアユースに。そのままユースに進む選択肢もあったのですが、日本一の栄誉を求めて千葉県の強豪校、市立船橋高校に進学しました。担任の先生には、滑り止めに同じくサッカー強豪校の私立高校を受験するよう勧められたのですが、私は市立船橋一筋。「お前の短所は頑固なところだが、それが長所でもある」と苦笑いしながら励ましてくださいました。

高校時代は、親元を離れて寮生活を送りました。学業もおろそかにはできません。15歳の少年にとってはタフな環境でしたが、規律正しい生活を過ごしたおかげで、精神面はとても強くなったと思います。

先輩の勧めもあって、スポーツ推薦で駒大に進学しました。2年次には公式戦にも出場したのですが、その後なかなかレギュラーに定着できず、4年生のインカレで優勝を決めた試合では、ベンチにも入れずスタンドで応援していました。高校時代までの私だったら「自分が試合に出られないなんて...」と、ふてくされていたに違いありません。でもあの時は、チームメイトの頑張りが心から誇らしく思えました。いつのまにかチーム最優先で物事を考えられる人間になっていたのです。導いてくださったのは、現在も駒大サッカー部の監督を務める総合教育研究部教授の秋田浩一先生です。

先生の指導は、今から振り返ってもとにかく厳しかったですが、愛情に裏打ちされた厳しさだということが伝わってくるんですね。期待されていることが分かるので、「期待に応えなくては」と本気になります。自分のためでなく、チームが勝つためにはどうすべきか、一人ひとりが真剣に考えるようになるんですよ。

秋田先生の姿を見て、私も選手の心を育てられる指導者になりたい、と強く思いました。そこで、教員免許取得のため大学院に進学し、院で研究を続けるかたわら、秋田先生のはからいで、指導の勉強も兼ねて駒大サッカー部のコーチを任せていただきました。こうして研究者としての第一歩を踏み出します。

ゲーム分析で守備に着目

ゲーム分析で守備に着目

守備の観点からサッカーのゲーム分析に取り組んでいます。守備に注目したのは、私自身が守備的プレーヤーで、サッカーにおいていかに失点しないことが重要かをたたき込まれたこと。また、ヨーロッパ各国の主要リーグを見ても、上位チームはおしなべて失点が少なく、守備の重要性が語られるわりには、守備に注目した研究が少なかったこともあり、私自身のオリジナリティが出せるのではと考えたからです。

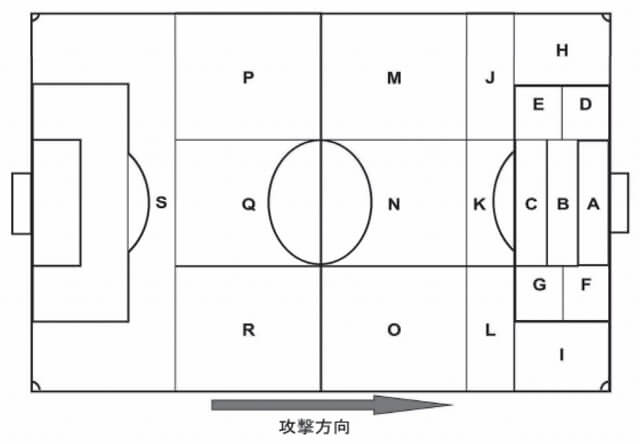

大学院で研究していた頃、ちょうど2006年FIFAワールドカップドイツ大会が開かれていました。ワールドカップは、その時々のトレンドとなる最先端の戦術を分析するには最適です。そこで全64試合の国際映像を録画し、攻撃陣を追い込んでボールを奪ったシーンを抽出し、フィールドのどの地点で奪ったかをプロット。その回数やエリアを集計し、どのようにボールを奪取することが失点の減少に効果的だったかを探りました。2010年の南アフリカ大会でも同様の方法で集計したところ、2006年の試合では、決勝トーナメントに進んだチームのうち上位8チームは、オフェンスプレーヤーをサイドのスペースに追い込んでボールを奪い、一方下位8チームは中央エリアでボールを奪っていました。しかし、2010年は両者に有意な差は認められず、サイドのスペースと中央エリアの幅広いエリアでディフェンスを行うことでボールの出所を限定し、バイタルエリア(※1)で意図的にボールを奪うのが効果的だという示唆を得ました。

2010年の大会で優勝したのはスペインです。素早いパス回しから攻撃を組み立てていく「ポゼッションサッカー」は一躍脚光を浴びました。攻める時間が長く、相手に攻める機会を与えないサッカー。その狙い通り、決勝トーナメントでのスペインの失点はゼロでした。

ところが、サッカーのトレンドは劇的に変化します。ポゼッションサッカーに対抗する新しい戦術が編み出され、スペイン代表は2014年ブラジル大会では早々と姿を消してしまいました。主流となっている戦術をいかに凌駕し、さらに新しい発想でチームを鍛えていくか。サッカーは常に進化を続けているわけです。

ちなみに2014年のブラジル大会での全64試合の合計得点は171点でした。1試合2.67点が入った計算です。攻守の切り替えが速いことは当たり前で、一瞬の隙を突くカウンターアタックであり、高いインテンシティー(※2)のコンビネーションプレーが高いクオリティーの中で行われていた。タフなサッカーが主流だったことを物語っていますが、こういった中でいかに失点を減らすかは重要で、2018年のロシア大会では、これまでとは異なる発想で、守備の分析に取り組んでみようと考えています。

※1 バイタルエリア・・・ペナルティーアーク付近のエリア。ラストパスの起点になりうるエリアを指すことが多い。もともとは非常に重要なエリアという意味。図のK付近。

※2 インテンシティー・・・プレーの強度を示す言葉。フィジカル面ばかりだけでなく、攻守の連動性、連続性、積極性を含む。

ヨーロッパ3ヶ国のユース世代の育成システムを視察

ヨーロッパ3ヶ国のユース世代の育成システムを視察

ワールドカップは世界のトップアスリートが躍動する場ですが、プロとして活躍する選手を育てるためにユース世代を対象にどのようなトレーニングが行われているのか、その最前線の現場を調査しようと、2015年の1年間、在外研究でヨーロッパ3ヶ国を訪れました。具体的には、当時オランダ1部リーグのNACブレダ、イングランドプレミアリーグに所属するノリッジ・シティFC、イタリア セリエBのA.C.チェゼーナを中心に、平日は朝から夕方まで、各クラブの練習やロッカールームでの様子を見学、週末は試合分析。ホームゲームだけでなく、アウェイのゲームなどにも帯同するという生活を続けました。

とにかく驚いたのが、彼らの速さ、強さ、激しさです。17歳でも体格は大人並みですし、ボールの奪い合い、球際の強さ、練習のミニゲームであっても、勝つことに対する執着心の強さに圧倒されました。もちろん、それぞれの国ごとにサッカー文化の違いはあって、オランダはテクニカルなプレーを好み、イギリスは攻守の切り替えの速さを重視し、イタリアは攻守のバランスを大切にします。またクラブごとに独自のスタイルがあり、トレーニング方法もそれにあわせてオーガナイズされていているのですが、3クラブに共通していたのは、選手である前に、人としての教育の部分です。きちんと挨拶をする、目上の人には敬意を払う、練習終了後にはトップチームの後片付けをするなど、下積みの教育が徹底されていました。自己主張が強い選手が多いのですが、その一方でチームのスタイルの中で自分の良さをどう生かしていくのか、という視点を持っていたことも印象的でした。

また、試合に直結した練習にも力を入れていましたね。例えば、ノリッジのゲーム形式の練習では、プレミアリーグそのままに、速い縦パスが次々と展開され、中学生、高校生の段階で、すでにプロと同じ戦術を実践しているのです。早い段階からパスの精度、スペースに走り込むセンスを養っておかなければ、将来トップチームの一員として活躍できないことを、プレーヤー自身がわかっているのです。こうした毎日の中で、個々のメンタルの強さが養われていくに違いありません。

ヨーロッパの3クラブの調査でわかったユース育成のノウハウやグッド・プラクティスを、どう日本に応用していくかは、今も自問しながら探っています。体格も能力も、サッカー文化も違いますから、ヨーロッパのやり方をそのまま持ってくるわけにはいきません。どうカスタマイズして、Japan's Wayとして確立したメソッドを提案できるかは、これからの課題ですね。

- 岩本哲也講師

- 1982年静岡県生まれ。4歳からサッカーを始め、中学時代にはU-16日本代表に選ばれる。市立船橋高校から駒澤大学へ進学。2005年、国士館大学大学院体育科学修士課程へ。研究生の後、総合教育研究部スポーツ・健康科学部門の講師に。主な論文は「サッカーにおけるディフェンシブゾーンへのパスに関する報告--2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会」。

世界のサッカー文化は多種多様なんですね。

ということで、次回は「グローバル経営論の研究」にタスキを繋ぎます!

- 駒澤大学ラボ駅伝とは・・・

- 「ラボ」はラボラトリー(laboratory)の略で、研究室という意味を持ちます。駒澤大学で行われている研究を駅伝競走になぞらえ、リレー形式で紹介する連載メディアです。創造的でユニークな研究を通して見える「駒大の魅力」をお伝えします。

関連記事 - 「ラボ駅伝」カテゴリーの新着記事

2025.03.19

2025.03.19

2025.02.03

2025.02.03

第32区 仲田資季准教授『プラズマの渦と流れの物理と数理』

2024.04.10

2024.04.10

第31区 近衞典子教授『上田秋成から見る近世文学』

2024.03.05

2024.03.05